マーケティングで、必ず出てくるフレームワークの一つに STP(Segmentation・Targeting・Positioning) があり、教科書的に学ぶことは多いが、「実際のビジネスでどう生きるのか?」を体感するには、事例を知るのが一番。 日本企業の海外成功例として有名な ホンダの北米進出(1959〜1963年) をSTPで整理し、さらに現代のデジタルサービスの代表格である Uber と比較する。製造業(HONDA)とプラットフォーム(Uber)、半世紀の時を超えた事例を並べることで、STPが時代を問わず有効であることを実感できる。

wiki:STPマーケティングより抜粋

STPマーケティングとは、効果的に市場を開拓するためのマーケティング手法の事。マーケティングの目的である、自社が誰に対してどのような価値を提供するのかを明確にするための要素、「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」の3つの頭文字をとっている。フィリップ・コトラーの提唱した、マーケティングの代表的な手法の一つ。

STPで読み解く「ニッチ開拓」の

名マーケティング"HONDA"と"Uber"

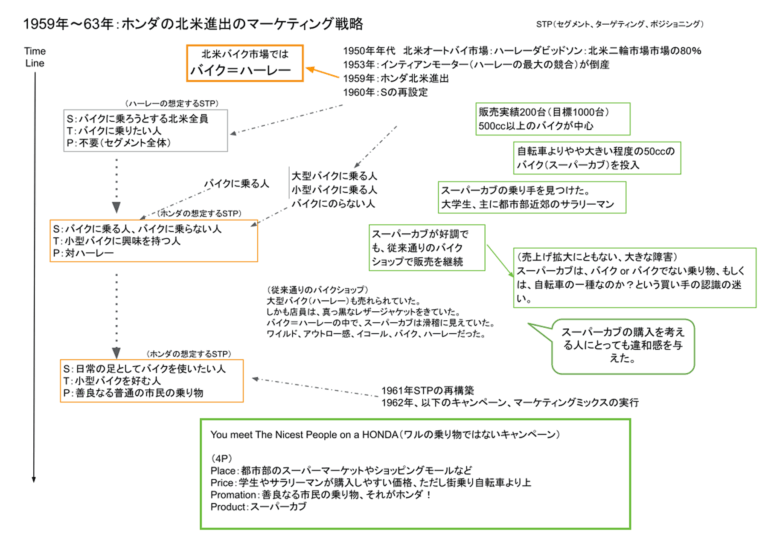

まずホンダの背景として、1950年代のアメリカでは、「バイク=ハーレー・ダビッドソン」という構図がほぼ成立していた。市場シェアは80%超、残りはインディアンなどの大型バイクメーカー。しかしインディアンは1953年に倒産し、バイク市場はハーレーの独壇場となっていた。バイクに乗る人は、ワイルドでアウトロー的なライフスタイルの象徴。革ジャンにリーゼント、夜の街を疾走する「タフなちょい悪」のイメージが強く、普通の人々にとってバイクは「自分には関係ない世界」のものだった。

そんな状況下で、1959年にホンダはアメリカに直営の販売子会社「American Honda Motor Co., Inc.」をロサンゼルスに設立し、北米市場への本格的な進出をスタートさせた。最初は300ccの中型バイクで勝負しようとしたが販売は伸びず、方向転換を迫られた。そこで投入されたのが 小型バイク「スーパーカブ(50cc)」 だった。

Segmentation(市場の細分化)

当時、アメリカのバイク市場はハーレーや英国・イタリア製の大型バイクが主流で、「バイクに乗る人=男、革ジャン、反社会的イメージ」といったステレオタイプが支配していた。ホンダはこの市場構造に着目。「バイクには乗らない層」、すなわち従来バイク販売をする際に参入しなければならない“ライダー層”ではない、新たな層を掘り起こすことを考えた。

Targeting(ターゲット設定)

ここでホンダが狙ったのが、大型バイクでは手を出せない、あるいはそもそもバイクに興味のなかった“ライトユーザー層”。つまり、家族層や女性、通勤・街乗りといった日常利用層を想定し、「バイクなんて自分とは関係ない」と思っていた層に向け、カジュアルに身近に設定された新しい移動の楽しみとして提示した。

Positioning(ポジショニング)

狙いを見据え、ホンダは製品とブランドイメージ双方を工夫したアクションをとった。

製品面: 軽く・操作しやすく・信頼性の高い「スーパーカブ(Honda 50)」などを提供。エンジン・チェーンが隠れていて服が汚れにくく、半自動クラッチで扱いやすいバイク。さらに、北米仕様の「Dream」や「Benly」といったモデルも展開した。

イメージ戦略: 1963年より、「You meet the nicest people on a Honda(ホンダに乗ると、素敵な人に出会う)」という広告キャンペーンを展開。これにより、「バイク乗り=荒くれ者」「ヤンキー」「アウトサイダー」といったイメージを一掃し、むしろ親しみや礼儀正しさの象徴に変えた。

STPマーケティングについて、まず、セグメンテーション(市場の細分化)では、ハーレーはバイクに乗る人としていたところに、ホンダは大胆にバイクに乗らない人をセグメントした。これが、マーケティングの教科書に掲載される所以でもある。

バイク=ハーレー(大型バイク)、つまり、正しくは大型バイクに乗らない人をセグメントして、さらに、ターゲティングとして小型バイクに興味を持つ人や小型バイクを好む人必要とする人を創り出す、といったマーケティング戦略をとった。

当初は対ハーレーというポジションだったが、ハーレーに対峙するのではなく、大型バイク愛好家=悪い人、小型バイク愛好家=善良なる市民、といったポジションを創り出した。言うまでもなく大型バイク比べれば価格も抑えられているので、学生やサラリーマンの街乗りツールとして評価され全米でのホンダ拡大につながった。

成果とその広がり

このSTP戦略は、短期間で驚くべき効果をもたらしました。

拡販と販売網の構築: 1959年の設立から翌1960年には西海岸を中心に500店のディーラー網と15万ドル(5,400万円)の広告投資を展開。※当時は1ドル360円だった。(以下は参考資料)

大ブレイク: 1963年末には広告キャンペーンの効果が花開き、年間で10万台以上を販売。これは他の全メーカーの合計を上回り、市場の半数近くを掌握した。

イメージ転換: 軽く、信頼でき、親しみやすい「Everyday motorcycle」という新たなカテゴリー像が定着。結果、従来の熱烈なバイクファン層以外にもカジュアルで毎日移動手段としてバイクを利用する市場を広げた。

このCMからからも伝わる「善良なる市民の乗り物、それがホンダ(You meet The Nicest People on a HONDA)」。Nicestという英語ってあるのかな??で、a HONDAという表現、つまり、aとうい不定冠詞を使用して、一般的に知られているモノとした。こういったところにHONDAイズムが感じられる。この表記は、後々、SONYも、It's a SONY、としていたので、ホンダの影響かもしれない。

Uberの登場:タクシーを使わない人を市場に変える

UberのSTP戦略(初期〜成長期)

Uberの背景として、アメリカ都市部ではタクシー業界に慢性的な問題があった。料金が不透明(渋滞や遠回りで高額になる、悪質なドライバーは料金メーターを使わない)、ドライバーの接客態度が悪い、荒っぽい運転をする、なので最たる都市部ニューヨークでは空港からマンハッタンまでは正規イエローキャブには一律料金制をしいているが、ジプシーキャブと呼ばれる正規以外のタクシーは現在でも正規の2倍ほどの料金となっている。さらに、郊外や地方ではそもそもタクシーは通りでは捕まらない。アメリカはクルマ社会で、こういった理由から「タクシーは使わない」と決めていた層が一定数、確実に存在していた。

Segmentation(市場の細分化)

既存市場構造:アメリカでは「タクシー=イエローキャブ」やリムジンといった従来型サービスが中心。タクシー→街中で拾うか電話で呼ぶ。リムジン→高級、予約制。

問題点:配車が遅い・料金が不透明・地方では利用しづらい、といった「不便さ」が残った。

Targeting(ターゲット設定)

初期は「都市部の若いビジネス層」 → スマホに慣れていて、夜の移動や出張などで効率を重視する層。

その後「一般消費者層」へ拡大 → 学生、主婦、観光客など“タクシーを日常的に使わなかった人”まで裾野を広げた。

Positioning(ポジショニング)

透明性:料金が事前にわかる、安全・安心:ドライバーのレビュー、車両の追跡

ブランディング:「Uber = スマートな移動の新常識」

このポジションを築くことで、Uberは単なるタクシー代替ではなく、「モビリティ・プラットフォーム」として市場に新しい意味づけ(ポジショニング)をした。

マーケティング視点

| ホンダ(1959〜1963) | Uber(2009〜) | |

| 市場の常識 | バイク=ハーレー、荒くれ者の乗り物 | タクシー=高い・不親切・不便 |

| 無視されていた層 | 「大型バイクに乗らない人」 | 「タクシーを使わない人」 |

| ターゲット | 学生・サラリーマン・主婦 | スマホ世代・観光客・一般消費者 |

| ポジショニング | 「普通の人が安心して乗れるバイク」 | 「誰でも簡単に安心して使える移動手段」 |

| 突破口 | スーパーカブ+広告キャンペーン | アプリ+評価システム |

| 成果 | 市場シェア逆転、ブランド刷新 | 世界70か国以上に拡大、モビリティの代名詞 |

- ステレオタイプを壊せ

ホンダもUberも、既存のイメージを逆手に取り、「対象外」とされてきた人たちを市場に変えた。

- 製品・サービスとブランドの一貫性

スーパーカブは“衣服がオイルで汚れない・乗りやすい”という特徴と「Nicest people」の広告が完全に一致。Uberもアプリ操作のシンプルさと「安全・安心」というブランドが一致した。

- 市場の再定義が成長を生む

「バイク市場」から「日常移動手段市場」へ。

「タクシー市場」から「誰でも移動市場」へ。

市場そのものの定義を変えることが、爆発的成長を可能にした。

まとめ

ホンダの北米進出とUberのグローバル展開は、時代も業種も異なるが、共通するのは STPによる市場再定義である。「今はまだ誰も注目していない人々」を見つけ、そこに自社の強みをぶつける。そして、ブランドや体験を一貫して磨き上げる。

これは現代のあらゆるビジネスに通じるマーケティングの本質だと考える。

自社の商品やサービスを「どんな人にどういう存在として位置づけるか?」を考えるとき、ホンダとUberの事例は強力なヒントを与えてくれるはずだ。